Estas leyendo: Mariano Schuster: “El pasado es una presencia; es una capa más de nuestro presente”

-

01

Mariano Schuster: “El pasado es una presencia; es una capa más de nuestro presente”

Mariano Schuster: “El pasado es una presencia; es una capa más de nuestro presente”

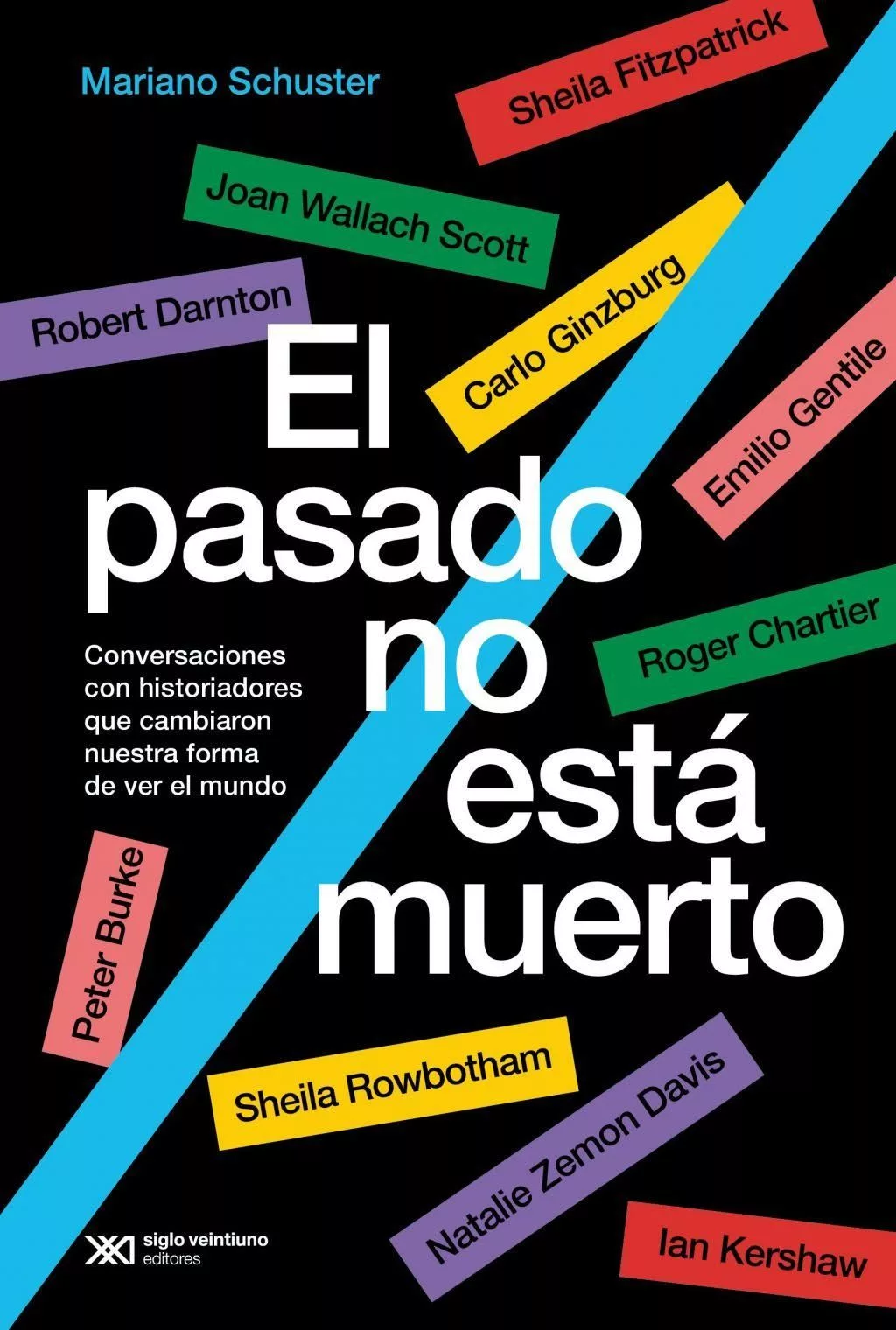

Acaba de publicar “El pasado no está muerto”, una notable recopilación de entrevistas que realizó con algunos de los historiadores contemporáneos más destacados, entre los que se encuentran Sheila Fitzpatrick, Robert Darnton y Carlo Ginzburg. Por qué le interesa pensar en el presentismo que marca nuestra época, los desafíos que plantean las intervenciones de los intelectuales en los medios y la distinción entre saber de historia y pensar históricamente.

Entrevista – Valeria Manzano: “A lo largo de la historia la edad sirvió para establecer jerarquías de poder en las sociedades”

El legado de Beatriz Sarlo: cómo se conservan sus papeles personales y los cuatro mil libros de su biblioteca

Preguntas inteligentes, precisas, que parten de la curiosidad y también de dos pasiones que no oculta: la conversación y el pensamiento histórico. Respuestas profundas, con matices, que parten de algunos de los historiadores contemporáneos más destacados. El investigador argentino Mariano Schuster acaba de lanzar El pasado no está muerto (Siglo XXI Editores, 2025), una publicación que recopila diez entrevistas que les realizó en los últimos años a Sheila Fitzpatrick, Peter Burke, Emilio Gentile, Ian Kershaw, Carlo Ginzburg, Natalie Zemon Davis, Robert Darnton, Joan Wallach Scott, Roger Chartier y Sheila Rowbotham.

Publicadas inicialmente en la revista Nueva Sociedad y convertidas ahora en un libro notable, las entrevistas recorren episodios históricos que, como postula el título del libro, lejos de haber muerto vuelven con intensidad a la conversación para traer a la luz cuestiones centrales como el día a día en un régimen autoritario, los géneros, el fascismo, los debates en los feminismos, entre otros.

Luego de un intercambio virtual, Schuster fue respondiendo por escrito a una serie de preguntas formuladas por elDiarioAR. Esas palabras se reproducen a continuación.

– En la introducción te referís a estos tiempos como “tiempos de novedades que no lo son”. Vivimos, en efecto, un presente donde muchas cosas se presentan como novedad, donde la novedad pareciera tener un valor destacado o deseado. En un gesto audaz, si se quiere, vos ya desde el título de tu libro proponés otra lectura al decir que el pasado no está muerto y que, en todo caso, ahí puede haber una usina posible. ¿Por qué este gesto y por qué ahora?

– Afirmar que “el pasado no está muerto” es, ante todo, una forma de disputar el presentismo que marca nuestra época. No hablo simplemente de la fascinación por la novedad, sino de algo más profundo: la tendencia a vivir como si el presente fuese autosuficiente, como si los problemas, las sensibilidades y hasta los lenguajes políticos hubieran brotado de la nada. Varios de los historiadores que aparecen en el libro —desde Fitzpatrick hasta Chartier, desde Zemon Davis hasta Gentile— trabajan explícitamente contra esa clausura del tiempo que vuelve todo instantáneo, episódico, sin sedimentos. Como lo dice Lynn Hunt, una enorme historiadora estadounidense, en uno de sus últimos libros, el presentismo es uno de los principales enemigos de una perspectiva histórica que contemple los muchos tiempos que nos constituyen. Para mí entonces, recuperar la idea de que el pasado no está muerto es una forma de discutir con esa perspectiva presentista y de reivindicar la necesidad de pensar en temporalidades largas, algo que es central en muchos de los historiadores e historiadoras que aparecen en el libro.

– ¿En qué pensás cuando hablás de temporalidades largas?

– Pensar en temporalidades largas no significa creer en líneas evolutivas uniformes ni en causalidades rígidas; significa, más bien, reconocer que las sociedades no empiezan de cero, que las sensibilidades se sedimentan, que los imaginarios persisten y mutan, y que los sujetos históricos heredan formas de sentir y de nombrar que no desaparecen cuando cambia un gobierno o cuando surge una nueva coyuntura. Fitzpatrick, por ejemplo, piensa la experiencia soviética como un entramado de tensiones entre prácticas sociales heredadas del zarismo, rupturas revolucionarias y adaptaciones pragmáticas que se extienden durante décadas. Su método –esa combinación de historia social desde abajo y análisis archivístico– le permite ver cómo la larga duración de ciertas prácticas burocráticas, ciertas lógicas comunitarias o ciertos modos de relacionarse con el Estado siguieron actuando más allá de los grandes acontecimientos políticos. Ian Kershaw también trabaja con temporalidades largas. Su interpretación del nazismo no se reduce al ascenso fulminante de Hitler; piensa en las continuidades de la cultura política alemana, en las experiencias de la Primera Guerra Mundial, en la crisis de la República de Weimar y en cómo, a lo largo de décadas, se fueron formando disposiciones sociales que hicieron posible el nazismo. Su concepto de “trabajar hacia el Führer” sólo se entiende cuando se observa cómo se articulan procesos de larga duración con dinámicas específicas del Tercer Reich. Algo similar se ve en Robert Darnton, aunque desde otro lugar y con otra escala. En el libro lo cuenta: él intenta comprender cómo se forja un temperamento revolucionario en la Francia prerrevolucionaria explorando canales subterráneos, rastros mínimos, pequeños circuitos de comunicación social que circularon durante décadas antes de 1789. Esa investigación sobre “lo subterráneo” —sobre formas de sociabilidad, rumores, panfletos, relatos orales, gestos de insubordinación cotidiana— es inseparable de su hipótesis más profunda: que las grandes rupturas políticas solo pueden entenderse si se examinan los sedimentos culturales que las preceden. La revolución no irrumpe de golpe; se prepara, se calienta lentamente, y eso solo aparece cuando uno acepta mirar la larga duración de los afectos, de las creencias y de las formas de transmisión cultural.

El pasado no está muerto, de Mariano Schuster, salió por Siglo XXI Editores.

– La idea de que el pasado no está muerto, entonces, atraviesa el pensamiento de tus entrevistados.

– Sí. Esto es claro, por ejemplo, en Carlo Ginzburg. Su rastreo de indicios, su lectura microscópica de los archivos inquisitoriales, su búsqueda de los hilos invisibles que conectan a un molinero del Friuli del siglo XVI con tradiciones míticas europeas o con huellas antropológicas más antiguas, son ejercicios muy concretos de temporalidad larga. Ginzburg trabaja en escalas que se superponen: la vida de Menocchio dura apenas unas décadas, pero las creencias que lo formaron tienen siglos; y la maquinaria inquisitorial que lo persigue también se inscribe en tradiciones judiciales que exceden su tiempo. Incluso Peter Burke, con su historia cultural, lo plantea de un modo casi didáctico: comprender cómo piensa una sociedad exige mirar procesos que transcurren en siglos, no en semanas. Por eso pienso que cuando afirmo que “el pasado no está muerto”, estoy diciendo algo que ellos y ellas, cada uno y cada una desde su especialidad, practican con enorme claridad: que las voces de siglos anteriores no solo pueden ser escuchadas hoy, sino que siguen actuando en nosotros. Nos moldean. Condicionan parcialmente cómo miramos, cuáles son nuestras expectativas de justicia, cómo definimos lo posible y lo imposible. El pasado es una presencia; es una capa más de nuestro presente, una que muchas veces opera sin que la advirtamos. Por eso insisto en pensar contra el presentismo: porque mirar el presente sin esas capas de temporalidad larga nos condena a una especie de miopía histórica. Y porque, en el fondo, la idea de que “el pasado no está muerto” es también una idea política: implica reconocer que no nacemos cada mañana en un mundo nuevo, sino en uno que está hecho de historias, de tradiciones, de conflictos, de heridas y esperanzas que siguen ahí, respirando con nosotros. En ese marco, me resultaba imposible no recuperar la frase de E.P. Thompson que coloco al inicio del libro: “La historia es una forma cultural dentro de la cual luchamos, y muchos han luchado antes que nosotros. No estamos solos cuando luchamos allí”. Esa definición condensa, con una claridad impresionante, la idea de que la historia no es un escenario que observamos desde afuera, sino un territorio dentro del cual seguimos viviendo. La historia es un espacio habitado por los que estuvieron antes, cuyos conflictos, aspiraciones y derrotas siguen resonando en los nuestros. Y también es un espacio que nosotras y nosotros mismos habitamos. Esto implica reconocer que nuestras propias luchas –sociales, culturales, democráticas– están inscriptas en una cadena larga en la que otros ya dejaron huellas. Implica asumir responsabilidad en ese diálogo intergeneracional y negarse a la comodidad del presentismo, que siempre promete originalidad pero casi nunca ofrece comprensión.

– El libro trae diez entrevistas con estos historiadores e historiadoras a los que englobás dentro de “una misma familia intelectual”. ¿Cómo se dio la selección, qué implica esa familia de intelectuales que se dedican a pensar campos bien diversos?

– La selección no fue fruto de un canon previo ni de una voluntad de reunir “a los más importantes”, sino el resultado de un proceso mucho más orgánico. En realidad, todo empezó con una entrevista casi azarosa –la de Fitzpatrick– que abrió un camino posible. A partir de ahí, cada conversación fue llevando a la siguiente. Y también hay algo que conviene admitir sin rodeos: entrevisté a quienes quería porque quería. Son historiadores e historiadoras que leo desde hace años, que forman parte de mi formación intelectual, de mis manías de lector y de mis obsesiones. En ese sentido, la elección tiene una cuota de arbitrariedad totalmente asumida: preferí seguir mis afinidades antes que cualquier criterio sistemático. Esa arbitrariedad está hecha, también, de mis intereses. Me interesa profundamente la capacidad de alguien como Darnton para conectar mundos en apariencia dispares: los libros “filosóficos” de circulación clandestina –muchas veces con contenido pornográfico– y su contribución a la formación de un temperamento crítico y anticlerical que moldeó nuevas mentalidades en la Francia prerrevolucionaria. Me interesa la historia de las izquierdas y del socialismo en el largo siglo XIX y el XX: desde los rituales del movimiento obrero hasta figuras heterodoxas, utopistas o disidentes dentro del propio campo socialista. Me interesan también las derivas políticas modernas que analiza Emilio Gentile cuando reconstruye cómo el fascismo elaboró una religión política, sacralizó la nación y organizó sus rituales y mitologías. Del mismo modo, me interesa la mirada de Natalie Zemon Davis sobre las economías morales, las formas del conflicto y los gestos de reconciliación que estructuraron las revueltas campesinas y urbanas en la Francia del siglo XVI. Me importa la historia de las sexualidades disidentes, tal como la aborda Sheila Rowbotham a partir de figuras como Edward Carpenter –socialista, libertario y homosexual–, que desafió no solo las convenciones sexuales de su tiempo, sino también las de su propio movimiento político. Y me interesa, de manera muy marcada, la perspectiva que impulsa Joan Scott, que redefine el género no como un añadido temático, sino como una categoría que obliga a repensar la forma en que construimos nuestras narrativas históricas. Y podría seguir: todos estos autores tocan fibras que para mí son centrales y que explican, en buena medida, por qué están en el libro.

Pensar en temporalidades largas no significa creer en líneas evolutivas uniformes ni en causalidades rígidas; significa, más bien, reconocer que las sociedades no empiezan de cero, que las sensibilidades se sedimentan, que los imaginarios persisten y mutan.

– ¿Qué viste en común, entonces, en esa misma familia intelectual?

– Cuando hablo de “una misma familia intelectual” no me refiero a una escuela ni a una corriente homogénea. Son autores que provienen de tradiciones muy distintas y que abrevan en campos de investigación histórica diferentes. Sin embargo, comparten algo fundamental: una ética de trabajo y una actitud frente al pasado. Todos entienden que la historia es un territorio de interpretación en tensión, que requiere rigor en el uso de las fuentes, claridad en la escritura y, sobre todo, respeto por la agencia de quienes vivieron antes que nosotros. No se trata de hacer de la historia un monumento, sino de escuchar las voces –a veces débiles, a veces contradictorias– que emergen de los archivos. Por eso esta “familia intelectual” funciona más como una constelación que como un grupo. Son autores que, aun trabajando sobre objetos muy diferentes –los rituales del fascismo, la vida cotidiana en la URSS, las mentalidades colectivas, la cultura del libro, los mundos de herejes y artesanos, las luchas feministas–, comparten la convicción de que el pasado no es un depósito inerte. Y, además, todos ellos han marcado mi propio modo de leer y de hacer preguntas. Esa afinidad también explica la elección.

– ¿Hay algún aspecto particular que te haya sorprendido al hablar con estos grandes nombres de la historia contemporánea y acercarte a sus modos de trabajo?

– Sí, hubo algo que me sorprendió y que terminó convirtiéndose en un descubrimiento central del libro: detrás de nombres enormes, con obras monumentales, encontré una humanidad y una modestia que no siempre imaginamos cuando pensamos en “grandes historiadores”. No fue una sorpresa intelectual —sus libros ya hablan por ellos—, sino una sorpresa personal. La naturalidad con la que se acercaron a la entrevista, la generosidad con la que compartieron dudas, trayectorias, incluso aspectos íntimos, fue algo que no esperaba con esa intensidad. Cada conversación dejó una escena así. Sheila Rowbotham levantándose de su silla para mostrarme el retrato enorme de Edward Carpenter que cuelga en su estudio; Ian Kershaw interrumpiendo la charla para comentar, casi como al pasar, que un vecino suyo había sido bautizado por el pastor protestante Dietrich Bonhoeffer (que fue asesinado por los nazis); Carlo Ginzburg enviándome después de la entrevista su bibliografía completa “porque sé lo que cuesta el proceso de edición”; Roger Chartier advirtiéndome, entre risas, que tendría mucho trabajo para borrar las marcas de oralidad. Son gestos pequeños, pero dicen mucho del modo en que conciben la disciplina y el diálogo intelectual. Recuerdo con especial cariño, por ejemplo, a Emilio Gentile, con quien conversé directamente por teléfono (sin video de por medio), que acabó comentándome una visita a la Argentina a fines de la década de 1980, cuando trabajaba sobre temas de inmigración fascista. Entonces me comentó, aunque al pasar, sus charlas con el historiador Fernando Devoto y el sacerdote scalabriniano Gianfausto Rossoli. Me sorprendió también la disposición de todos y todas a explicar su propio camino, incluso a revisitar dudas, errores, virajes teóricos. Hay una idea, que a veces circula, de que los grandes historiadores son figuras ya cristalizadas. La experiencia mostró exactamente lo contrario: son personas que siguen haciéndose preguntas, que conviven con la incertidumbre, que piensan con una libertad que pocas veces vemos en el mundo académico actual. En suma, lo que más me sorprendió no fue la dimensión intelectual –que ya conocía–, sino la forma en que esa dimensión se encarna en gestos, en modos de hablar, en una cortesía y una curiosidad que revelan algo muy básico: para ellos, la historia es, ante todo, un oficio compartido.

Las publicaciones de algunos historiadores que entrevistó Mariano Schuster.

– Hacés referencia a un docente que tuviste en la universidad, Vicente Cupo, que enseñaba no a saber de historia sino a registrar la necesidad de “pensar históricamente”. ¿Podés explicar cuál es la diferencia entre estas dos miradas y por qué elegiste entrevistar a historiadores que optaron por la segunda?

– Creo que la diferencia entre “saber historia” y “pensar históricamente” es más profunda de lo que parece. “Saber historia” suele asociarse a un conjunto de datos, fechas, nombres, procesos ya estabilizados: una circulación de información sobre el pasado. Es una aproximación legítima, pero que muchas veces reduce la historia a un inventario. “Pensar históricamente”, en cambio, es otra cosa: es una disposición intelectual. Significa preguntarse por las condiciones que hicieron posible aquello que sucedió, entender que los procesos humanos están atravesados por tensiones, por estructuras, por conflictos y por imaginarios que desbordan cualquier cronología lineal. Es, como sugiere Pierre Vilar, una forma de mirar el mundo que obliga a situar cada fenómeno en una trama más amplia. Esa diferencia la aprendí, en parte, gracias a Vicente Cupo. Yo era estudiante de Sociología en la Universidad de Buenos Aires –o, más precisamente, un estudiante que deambulaba por la carrera sin demasiadas convicciones– y Cupo dio una de esas clases que te marcan. Lo recuerdo con su campera negra de cuero y una forma de enseñar que parecía venir de otro tiempo. Una tarde, leyó en voz alta un pasaje del testimonio de un miliciano republicano a punto de morir a manos de la Falange, tomado de Recuérdalo tú y recuérdalo a otros, el libro de Ronald Fraser. Lo leyó con una intensidad tal –casi como si lo estuviera viviendo en ese mismo momento– que ese fragmento dejó de ser un documento y se volvió una escena cargada de humanidad, situada en un tiempo histórico preciso y, al mismo tiempo, conectada con el nuestro. Cupo, a quien nunca más volví a ver y que probablemente ni siquiera me recuerde, no enseñaba a “saber” historia: enseñaba a pensarla, a escuchar lo que esos ecos del pasado todavía tienen para decirnos. Y esa experiencia, que en el libro evoco de manera breve, fue decisiva para mí. Esa misma diferencia —entre acumular datos o pensar históricamente— fue central a la hora de elegir a los entrevistados del libro. Todos ellos comparten ese modo de aproximarse al pasado. Ninguno concibe la historia como un almacén de certezas; todos trabajan para abrir preguntas nuevas, para desmontar las trampas del sentido común, para incomodar interpretaciones estabilizadas. Son historiadores para quienes la historia no es un objeto inerte, sino una práctica crítica. Y quizá convenga añadir algo más, para situar desde dónde hablo yo. No hablo como historiador –no lo soy–, sino como alguien que ama profundamente la historia y que admira el trabajo de los historiadores e historiadoras. Como alguien que aprendió a leer gracias a ellos, que encontró en sus libros un modo de mirar el mundo y que, desde ese lugar, quiso conversar con quienes hacen de la historia un oficio riguroso, creativo y crítico. Y en ese aprendizaje hubo algo más: la influencia de historiadores e historiadoras de este país que siempre estuvieron dispuestos a ayudarme a entender qué significa realmente “pensar históricamente”. En este libro hubo muchas manos que contribuyeron, sobre todo la de mis amigos y colegas de la revista Nueva Sociedad, entre quienes destaco a Pablo Stefanoni, Silvina Cucchi, Eugenia Corriés. Pero también hubo muchos historiadores e historiadoras amigas colaborando. Hay dos de ellos que fueron especialmente decisivos para mí y para mi modo de preguntar: Francisco Reyes –un historiador extraordinario del socialismo argentino y también del radicalismo– y Martín Albornoz, un gran historiador del anarquismo. Con ellos aprendí que las preguntas que uno formula ya llevan implícita una forma de mirar el pasado, y que esa forma nunca es neutral. Desde esa conciencia, desde esa amistad intelectual, también se construyó este libro. Por eso me alegra tanto que se haya publicado en una colección tan prestigiosa de Siglo XXI Editores como la que dirigen Roy Hora y Lila Caimari, a quienes tanto respeto.

“Saber historia” suele asociarse a un conjunto de datos, fechas, nombres, procesos ya estabilizados: una circulación de información sobre el pasado. Es una aproximación legítima, pero que muchas veces reduce la historia a un inventario. “Pensar históricamente”, en cambio, es otra cosa: es una disposición intelectual.

– En las entrevistas del libro no solo les preguntás a los entrevistados por sus trabajos, sino que indagás también en algunas de sus cuestiones personales. A Sheila Fitzpatrick, por ejemplo, le preguntás por su padre Brian Fitzpatrick; a Carlo Ginzburg, por su abuelo. ¿Por qué te pareció importante meterte en el pasado de estos historiadores? ¿Se subestima en la academia la reflexión autobiográfica?

– Siempre me interesó esa zona donde la historia profesional se cruza con la historia personal. En el libro lo explico: uno puede preguntar por archivos, métodos o hipótesis, pero hay elementos de la biografía –lecturas de juventud, climas familiares, experiencias políticas, amistades intelectuales, incluso heridas o pérdidas– que moldean la forma en la que alguien mira el pasado. No se trata de hacer psicología del historiador ni de reducir su obra a su vida, sino de entender que las sensibilidades, los recorridos y las marcas personales también participan de la producción histórica. Por eso quise preguntar por esos mundos íntimos: porque iluminan aspectos que no aparecen en los libros y que, sin embargo, ayudan a entenderlos. En el caso de Fitzpatrick, por ejemplo, su vínculo con su padre –un intelectual radical australiano, defensor de las libertades civiles y señalado a menudo como “compañero de ruta” del comunismo– no es un dato menor. Tal como cuenta en la entrevista, buena parte de su impulso inicial para estudiar la URSS nació de discutirle algunas certezas al propio Brian Fitzpatrick: quería comprender mejor aquello sobre lo cual él opinaba desde cierta distancia. Esa tensión afectiva e intelectual ayudó a moldear su sensibilidad hacia las zonas grises, las ambivalencias y los matices de la vida soviética. Con Carlo Ginzburg ocurre algo igualmente nítido. En el libro él mismo reconoce la influencia decisiva de las figuras familiares: su abuelo Giuseppe Levi, científico riguroso y formador de premios Nobel; su madre Natalia Ginzburg, escritora; y su padre Leone Ginzburg, intelectual antifascista que murió bajo tortura. Ese linaje no determina su obra, pero sí explica su atención obsesiva por las huellas, por los indicios mínimos, por la microhistoria como forma de restitución ética. En Joan Scott, algo similar se ve de otro modo. En la entrevista habla del hogar profundamente politizado en el que creció: una casa llena de discusiones sobre sindicalismo, luchas obreras, desigualdades y lenguaje político; un clima moral donde las jerarquías, las injusticias y las relaciones de poder no eran abstracciones, sino experiencias cotidianas. Ese entorno —más que cualquier lectura precoz— permite pensar en cierto origen de su sensibilidad para pensar el poder y, luego, el género como categoría histórica. En definitiva, lo que me llevó a preguntar por la dimensión autobiográfica tuvo que ver con una intuición: muchos historiadores han reflexionado sobre cómo su propia vida incidió en su modo de hacer historia. Libros de diversos intelectuales (no solo historiadores) como El portero de Terry Eagleton, Regreso a Reims de Didier Eribon o Landscape for a Good Woman de Carolyn Steedman muestran que la autobiografía puede ser una vía privilegiada para pensar procesos históricos y formaciones sensibles. En Haciendo frente a la historia, su libro de memorias, George L. Mosse lo formula con una honestidad estremecedora. Explica cómo su condición de varón gay —en un tiempo y un campo académico donde esa identidad era costosa y peligrosa— influyó en su omisión del tema en sus primeros trabajos sobre el nazismo. Esa declaración de Mosse me reveló por qué tiene sentido preguntar por la vida personal: porque allí, en zonas que no entran en el expediente profesional, también puede estar el origen de una sensibilidad intelectual. A esa intuición se suma algo que Maurice Agulhon formuló de manera inolvidable: “Hay que ser cristiano para tener ganas de consagrarse enteramente a la historia religiosa… Hay que tener algo de cultura socialista, comunista o sindicalista para reconstituir con el detalle que merece la historia del movimiento obrero… Nuestras sensibilidades ayudan a nuestro trabajo cuando las exigencias profesionales de exhaustividad y análisis no bastan”. Agulhon podía decirlo desde su propia experiencia: nacido en una familia protestante, militó primero en el comunismo y luego apostó por un socialismo democrático y liberal. Lo admiro porque entendió que no hay oficio histórico sin una sensibilidad que impulse las preguntas y sostenga la paciencia del archivo. Así que abrí esa puerta en las entrevistas no para invadir zonas privadas, sino para recuperar esa dimensión humana del oficio. En última instancia, esto nos recuerda algo simple: que la historia también se escribe desde una vida. Por eso creo que la reflexión autobiográfica no es un desvío, sino un recurso interpretativo que a veces se subestima. Forma parte de lo que ayuda a entender por qué a uno le interesan ciertas preguntas y no otras, por qué un problema histórico adquiere espesor íntimo y se vuelve una investigación que dura años. En esa línea, la egohistoria que promovió Pierre Nora abrió un camino fértil: mostró que decir desde dónde se piensa no resta rigor, sino que puede añadir lucidez. Y, en mi caso, al entrevistar a estos historiadores e historiadoras, reafirmé algo que intuía desde hace tiempo: toda obra tiene, al menos en parte, una vida detrás. Y reconocer esa vida no la empobrece; la ilumina.

"El pasado no está muerto" tiene entrevistas con heila Fitzpatrick, Peter Burke, Emilio Gentile, Ian Kershaw, Carlo Ginzburg, Natalie Zemon Davis, Robert Darnton, Joan Wallach Scott, Roger Chartier y Sheila Rowbotham.

– Tenés una mirada crítica sobre el espacio y el tono que se le da a las entrevistas con intelectuales en algunos medios de comunicación. ¿Por qué decís que la entrevista clásica es un camino que debería “revisitarse”?

– Creo que las entrevistas a intelectuales fueron perdiendo un espacio y, sobre todo, un tono. Con la expansión de la web y la desaparición de los límites físicos de la página impresa, uno podría suponer que las entrevistas se volverían más extensas y más profundas. Pero ocurrió lo contrario: se acortaron, se volvieron más coyunturales, más urgidas por la agenda del día. En muchos medios, la entrevista se transformó en un formato rápido, pensado para el consumo inmediato y no para la reflexión. Y aclaro: me refiero específicamente a entrevistas con intelectuales, con pensadores que investigan, que producen conocimiento, que trabajan sobre archivos, conceptos y problemas. Entiendo perfectamente que, en un mundo vertiginoso, rápido, cargado de ansiedades, eso sea difícil. Pero es necesario. A eso se suma otra tendencia: la idea de que toda entrevista debe “narrativizarse”, convertirse en una crónica o en un relato atmosférico. Esa búsqueda narrativa –que puede ser valiosa en otros géneros– muchas veces termina borrando la voz del entrevistado y reforzando la del periodista. Yo viví una situación así: una revista me propuso eliminar la estructura de preguntas y respuestas y transformar la entrevista en una especie de cuento periodístico. Pero si la conversación fue sobre ideas –sobre conceptos, procesos, debates historiográficos–, forzar una narrativización es distorsionar el sentido mismo del encuentro. Es cierto que hoy existen entrevistas extensas en video, sobre todo en el formato de streaming, pero ese fenómeno no se trasladó del mismo modo a las entrevistas con intelectuales. En muchos de esos canales rige la lógica de la disputa permanente, del grito, de la frase fácil, de la opinión lanzada al aire sin necesidad de confirmarla ni de sostenerla en trabajos serios. Son formatos donde lo urgente se impone sobre lo importante, donde el escándalo –cuando no la franca estupidez– reemplaza a la reflexión y donde la conversación se vuelve, muchas veces, una competencia de ocurrencias. Eso puede ser entretenimiento –y no lo desprecio en absoluto–, pero rara vez sirve para comprender cómo trabaja alguien que investiga, escribe y piensa desde un oficio riguroso. Hay, claro, excepciones valiosas. Una de ellas es el trabajo que hace la Asociación Argentina de Investigadores en Historia con sus podcasts. Allí, historiadoras e historiadores como Beatriz Bragoni, Miranda Lida, Pablo Ortemberg, Roy Hora, Lila Caimari, Marcela Ternavasio, Magdalena Candioti o Camila Perochena –que, además, es una divulgadora extraordinaria– conversan a fondo con colegas sobre sus libros, sus métodos y sus preguntas. Ese tipo de diálogo pausado, argumentado y extenso demuestra que sí hay un público para las ideas cuando se las trabaja con seriedad.

Las entrevistas a intelectuales fueron perdiendo un espacio y, sobre todo, un tono. Con la expansión de la web y la desaparición de los límites físicos de la página impresa, uno podría suponer que las entrevistas se volverían más extensas y más profundas. Pero ocurrió lo contrario: se acortaron, se volvieron más coyunturales.

– En el prólogo te referís a una subestimación.

– Sí, ahí hablo de cierta subestimación de los lectores que atraviesa buena parte del ecosistema mediático. Se asume que “la gente común” –una categoría que, en sí misma, ya es profundamente discutible– no quiere, no puede o no sabe enfrentarse a una conversación compleja. Ese gesto, que pretende ser democrático, es en realidad la quintaesencia del elitismo: se simplifica no porque el público lo necesite, sino porque se lo considera incapaz. Trabajo en medios: muchas veces escuché que había que hacer entrevistas que pudiera leer un chico de cinco años. Eso subestima a los lectores, y también a los chicos y chicas de cinco años. Creo que mi buen amigo, el historiador Eduardo Minutella, lo señala con precisión: en paralelo a la ampliación del espacio digital, las entrevistas de ideas se achicaron y se adaptaron al ritmo frenético de la coyuntura, casi siempre a costa de la densidad conceptual. Cuando digo que la entrevista clásica merece ser revisitada, no lo digo por nostalgia, sino porque, en tiempos obsesionados con las “novedades”, la conversación larga, cuidada y minuciosa tiene algo para ofrecernos. Permite escuchar. Permite que la voz del entrevistado se despliegue con matices, sin limitarse a frases cortas ni a ideas empaquetadas. Y permite también que el entrevistador se vuelva un poco más pequeño —como debe ser— para que lo central no sea el “yo” de quien pregunta, sino la inteligencia de quien responde. Además, no creo que solo los “expertos” puedan entrevistar a intelectuales. Las mejores entrevistas a Jorge Luis Borges no las hizo un académico, sino Antonio Carrizo, un multifacético locutor y conductor que apenas había terminado la escuela primaria. Cuando entrevistó a personalidades de la cultura, a intelectuales y eruditos, Carrizo no se paró “humillado ante la grandeza”, como él mismo decía con ironía: mostró su grandeza con humildad. Ese es, para mí, el espíritu de la buena entrevista. Y también aprendí mucho de eso trabajando con Alejandro Katz en un programa de entrevistas. Lo vi leer con rigor –y con una curiosidad enorme– trabajos muy distintos entre sí, preparar preguntas que no buscaban lucimiento personal sino inteligencia del otro, y escuchar atentamente a sus interlocutores. De él aprendí algo que considero fundamental: que entrevistar es, antes que nada, respetar el trabajo ajeno, leerlo con seriedad y crear un espacio donde ese trabajo pueda desplegarse sin ruidos ni distorsiones. La entrevista clásica es un formato que confía en la capacidad del lector para seguir un hilo complejo. Confía en que las ideas pueden ser leídas sin didactismos condescendientes. Y confía en que la conversación, cuando está bien trabajada, es un espacio donde realmente se piensa. Por eso creo que vale la pena volver a ella: porque no simplifica, no dramatiza, no busca “efectos”, sino que apuesta a algo más raro en nuestro presente: un diálogo que respire.

– ¿Por qué creés, como postulás en la introducción de tu libro, que las entrevistas deberían ser reescrituras de lo que se ha conversado?

– Creo que una entrevista, cuando se publica, nunca puede ser la mera transcripción literal de lo que se dijo. Una conversación en vivo está llena de repeticiones, desvíos, titubeos, aclaraciones al pasar, giros que solo funcionan en la oralidad. Si uno volcara eso tal cual en la página, no estaría ofreciendo un texto legible, ni respetuoso del lector, ni justo con el entrevistado. Reescribir es, justamente, ordenar el sentido, darle una forma atractiva que sea respetuosa tanto de quienes leen como de quienes conversaron. Esto lo aprendí de Pablo Stefanoni, amigo y maestro: fue él quien una vez me dijo que las entrevistas debían poder leerse como artículos. Es lo que intenté lograr en el libro. También sucede algo que cualquiera que haya hecho entrevistas extensas reconoce de inmediato: en este tipo de diálogos hay ideas que quedan apenas insinuadas, referencias que aparecen muy lateralmente, conceptos que están en los libros del entrevistado, pero no emergen del todo en el registro oral. Parte del trabajo posterior consiste en reponer esas líneas de pensamiento que estaban en la conversación aunque no hayan quedado formuladas con precisión. Para eso, siempre vuelvo a las obras de mis interlocutores y, cuando es necesario, consulto con ellos para verificar que la formulación escrita sea fiel a lo que quisieron decir. Además, es importante ajustar el tono, que nunca está dado de antemano. Una entrevista puede ser más dialógica o más formal, más explicativa o más introspectiva; encontrar ese tono es una tarea de edición. No hay entrevista en medios gráficos sin edición: lo que hay, cuando no se edita, es un interrogatorio, un registro bruto de preguntas y respuestas. Reescribir no es traicionar la conversación: es permitir que su sentido se afirme. Es poner a circular las ideas con claridad, con cuidado, con rigor. Es evitar que lo contingente de la oralidad oculte lo más importante: aquello que el entrevistado quiso transmitir y aquello que la entrevista puede ofrecerle al lector como gesto intelectual duradero.

– Después de haber dialogado con estos historiadores tan destacados, de conocer de cerca sus obras y los modos en los que trabajan, ¿cuál te parece que debería ser el rol de un historiador o historiadora hoy?

– No me atrevería a ofrecer una definición cerrada del rol del historiador hoy, entre otras cosas porque ese no es mi lugar. Yo no hablo como historiador sino como alguien que ama la historia, que la lee con devoción y que valora profundamente el oficio de quienes la hacen. Lo único que puedo decir surge de ese lugar: del lector atento, del entrevistador que observa cómo trabajan otros. Y lo que veo es esto: los historiadores y las historiadoras tienen hoy una tarea doble. Por un lado, deben seguir haciendo lo que siempre hicieron los buenos historiadores: contextualizar, complejizar, resistir la tentación de las respuestas rápidas. En un tiempo dominado por el presentismo, por la ansiedad de la inmediatez y por la búsqueda de explicaciones instantáneas, el trabajo histórico aporta algo esencial: la conciencia de que los procesos tienen capas; que nada empieza de cero; que las palabras que usamos y las categorías con las que pensamos tienen una historia. Al mismo tiempo, creo que el rol del historiador hoy implica algo más: defender la autonomía crítica frente a un mundo que tiende a convertir todo en opinión. Vivimos un tiempo donde cualquier intuición veloz puede circular como verdad; donde las redes sociales y los medios aceleran una lógica del juicio inmediato. La historia —cuando está bien hecha— opera en sentido contrario: desacelera, obliga a dudar, a revisar, a matizar, a escuchar voces que ya no están, a entender que lo humano no cabe en consignas. Después de dialogar con los historiadores del libro, esa convicción se volvió aún más clara. Ellos trabajan con una ética muy precisa: el rigor con las fuentes, la responsabilidad de no forzar los materiales, la conciencia de que cada interpretación debe sostenerse en una lectura honesta y paciente. Creo que ese es su rol hoy: recordarnos que comprender exige tiempo; que la complejidad no es un lujo, sino una necesidad democrática; que las sociedades que pierden la relación con su pasado corren el riesgo de pensar solo en términos de inmediatez, miedo o improvisación.

En un tiempo dominado por el presentismo, por la ansiedad de la inmediatez y por la búsqueda de explicaciones instantáneas, el trabajo histórico aporta algo esencial: la conciencia de que los procesos tienen capas; que nada empieza de cero

– ¿Se vuelven indispensables en tiempos inquietantes?

– Yo lo veo así: los historiadores no están para dictar cómo debe ser el presente, sino para expandir el marco desde el cual lo pensamos. Y eso, en un tiempo tan saturado de sobresaltos, es más necesario que nunca. Y si para mí este rol tiene tanta importancia es también por razones personales. Me gusta la historia desde chico: crecí en un hogar materno lleno de libros, donde convivían la mitología griega con relatos bíblicos, la literatura con la filosofía, la antropología con la historia social. Mis primeros profesores me enseñaron a mirar los procesos, no solo los hechos; a entender que detrás de cada acontecimiento hay vidas humanas, estructuras, lenguajes, conflictos y esperanzas. Esa educación emocional e intelectual –en el colegio, con Gabriela Farrán y Juan Carlos Rima, y después con lecturas que me marcaron para siempre– me dejó una convicción firme: la historia es una herramienta para pensar el mundo y para pensarnos a nosotros mismos. Tal vez por eso, aunque no soy historiador, siento una enorme gratitud por quienes sí lo son. Lo que espero del oficio histórico hoy es lo que siempre encontré en él como lector: profundidad, honestidad, imaginación crítica y una sensibilidad que nos permita situar nuestro presente en un tiempo más largo. Y agregaría algo más: el trabajo serio de los historiadores es también un antídoto contra ciertos “usos de la historia” que proliferan en nuestro tiempo. Usos que aparecen tanto en la política como en el periodismo, donde el pasado se instrumentaliza para justificar identidades rígidas, tribales, excluyentes. El buen trabajo histórico desmonta esas operaciones, desarma las simplificaciones y nos recuerda que el pasado no está ahí para ser manipulado al servicio de ningún proyecto. También nos protege de otra tentación: convertir la historia en pura nostalgia, en un producto de consumo que nos reconforta, que idealiza lo que fue, que romantiza épocas pasadas para adaptarlas a los deseos o las inseguridades del presente. La historia, cuando se la trabaja con rigor, incomoda más de lo que consuela. Y creo que justamente por eso sigue siendo indispensable.

AL/MG

....

Si quieres seguir leyendo la nota original pincha AQUI