Estas leyendo: Liliana Viola: “Con el caso María Soledad se armó un reality show que dejó muchísimas esquirlas en la sociedad”

-

01

Liliana Viola: “Con el caso María Soledad se armó un reality show que dejó muchísimas esquirlas en la sociedad”

Liliana Viola: “Con el caso María Soledad se armó un reality show que dejó muchísimas esquirlas en la sociedad”

Acaba de publicar “La hermana”, un potente libro donde indaga en la figura de Martha Pelloni, la monja que se volvió popular en los ‘90 cuando encabezó los reclamos de justicia tras el crimen de la joven catamarqueña y se convirtió en un emblema de lucha contra las injusticias. Su mirada sobre las nuevas batallas de la religiosa, el regreso de la “fiesta menemista”, el premio que recibió y por qué se define como una “cronista de escritorio”.

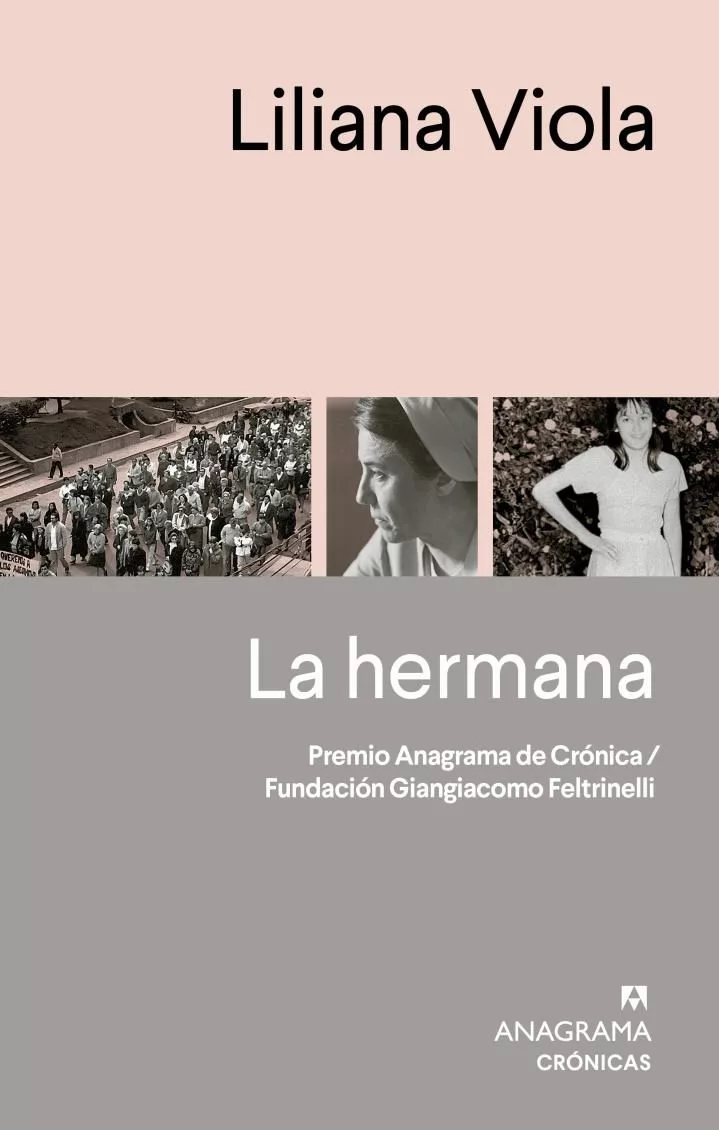

“Los femicidios no suelen aparecer en los libros de historia. Sin embargo, este sí. Un gobierno feudal no cae por la muerte de una niña y las agallas de una monjita. Esta vez sí. Por algo será que en cada aniversario, como ahora, aparece alguien que tiene algo para decir. El 23 de febrero de 2025 Martha Pelloni cumplió ochenta y cuatro años, y se puede afirmar que lleva corridos más riesgos y aventuras que cualquier superhéroe de ficción. Me mira con una sonrisa. Dice que le pregunte lo que quiera, que ella va a responder a todo. Yo no creo que vaya a ser tan sencillo. Martha Pelloni es un misterio. ¿Una excepción? Una monja”. Así describe la periodista Liliana Viola en las primeras páginas de su libro La hermana (Anagrama, 2025) a una protagonista que se le impuso y la llevó a ganar, con un perfil honesto y profundo, el Premio Anagrama de Crónica.

Con ánimos de escuchar a Martha Pelloni más que de comprenderla, convertida en lo que la autora llama una “cronista de escritorio”, Viola reconstruye, lee con sagacidad y contextualiza distintas escenas cruciales de la vida de la religiosa. De las marchas del silencio por el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca en 1990, a infinitos casos de trata de personas, de narcotráfico, de intoxicaciones con agrotóxicos que terminan matando a indefensos y que Pelloni intentó investigar y desentrañar. Nombres propios que se vuelven casos y que a veces ni siquiera consiguen ese estatus; relatos que se convierten en ecos de un sistema en el que la desprotección de los más débiles, los silencios cómplices y la crueldad parecen no tener fin hasta que se cruzan con este personaje tan singular.

La hermana, de Liliana Viola, salió por el sello Anagrama.

– Conociendo tu trabajo, desde la investigación sobre Alberto Migré a ser albacea de Aurora Venturini o editora del suplemento Soy dedicado a la diversidad sexual, una podría inferir que tu mirada estaba lejos de alguien como la monja Martha Pelloni. ¿Por qué elegiste escribir sobre alguien que desde este lado se ve tan inesperado en tu imaginario?

– Podría decir que no la elegí por monja sino a pesar de ser monja. Y luego de ese “a pesar de” no diría que me amigué con la Iglesia Católica en absoluto, pero sí comprendí que era necesario atravesar esa situación o esa diferencia para pensar lo que alguien como Pelloni representa. Lo que ella representa es un momento histórico en la lucha contra las injusticias, en esa primera instancia contra los femicidios, en un momento en el que todavía no existía esa palabra. No digo que lo hiciera ella sola ni que fuera la única, pero sí que representa una epopeya heroica. Por otra parte, el caso María Soledad marcó una década, que son los 90, y creo que a mí me interesaba regresar a ese momento. Sobre todo hoy, cuando tenemos un presidente como Javier Milei, que todo el tiempo está diciendo que vamos a volver a eso. Alguien que promete un montón de situaciones ya incumplidas en relación a la fiesta menemista. El crimen de María Soledad Morales fue parte de lo que en su momento fue leído como la fiesta menemista. Algo que hoy podemos trasladar a otros delitos, como la trata de personas. Es, también, una fiesta que parece no tener fin y que está muy relacionada con los poderes políticos. Sobre todo con los poderes políticos de las provincias argentinas. En el fondo creo que me interesó ese tema y cómo se movía este personaje ahí. No quise escribir un libro sobre el caso María Soledad porque ya hay un documental, varios libros, una película de ficción. Preferí ver a este personaje de Pelloni en su inclaudicable lucha que siguió y sigue tantos años después.

– No te quedaste solamente con aquel crimen sino que la seguís hasta hoy.

– Claro. Porque me asombró de ella todos los otros casos o las otras situaciones en las que se ha involucrado a fondo y los saberes que tiene en relación a cómo actúa desde aquel momento hasta hoy el poder político. Ella adquirió, con los años, saberes alrededor del poder policial, del poder judicial, del crimen organizado para desaparecer niños, para vender bebés o para aprovecharse de mujeres. Me parece, además, que en términos generales es un buen ejercicio, algo que tenemos que hacer en este presente donde estamos acostumbrados, como periodistas, a escuchar cosas como “si tal es kuka no lo leo”, “si tal escribe con la ‘e’ lo paso de largo”. Me ha ocurrido en artículos, sobre todo en el suplemento Soy, esto de tener que recibir ese tipo de comentarios. Entonces, en este presente, también me parecía importante meterme con la historia de una monja cuando yo misma tengo muchísimas críticas para hacerle a la Iglesia en general que es un horror. Me pareció que yo tenía que escuchar a alguien que tiene para mí la característica más encomiable de todas: ella es una persona que escucha a los demás.

– Diría que, a contramano de lo que en muchos espacios se define como la crónica latinoamericana, vos optaste por un camino que en el libro nombrás con gracia y que es el de la “cronista de escritorio”. Más allá de tus entrevistas con Pelloni, sos alguien que indaga en sus propias contradicciones a la hora de escribir, una cronista no va al territorio, una periodista que busca en el archivo. Llegás a mandar a una amiga al litoral para que investigue qué es un sapucai o cómo se puede definir. ¿Por qué tomaste esa decisión?

– Fueron varias razones. Una de ellas, la cuento ahí: a mí me cuesta mucho hacer entrevistas en el territorio, me da mucha vagancia o me siento muy inútil para ir a un lugar y profundizar en un tema. A su vez, en este caso los temas son infinitos. Para seguir todas las historias que Pelloni ayudó a desentrañar o a todas las personas que ayudó habría que ir provincia tras provincia. Por eso en el libro llego a contar cinco o seis casos testigo. Como ella misma dice, son tantas las víctimas que ni siquiera recuerda uno por uno todos los casos en los que ha intervenido. Entonces, primero está ese problema mío y luego esto. La segunda razón tiene que ver con las bases del concurso. Ahí decían que ban a dar especial atención a un texto que rompiera con lo tradicional de la crónica. Obviamente eso funcionó como un anzuelo, como una puerta que se abre para mí. Después, una tercera razón, pensando en esta broma que digo sobre la “cronista de escritorio”, tiene que ver con pensar al archivo como una posibilidad de darle importancia a la reflexión y a la asociación de determinados hechos con el presente, con el pasado, con textos teóricos, inclusive con mi propia historia. Trabajar de esta manera me permitía también un poco de irme por las ramas y poder pensar, entre otras cosas, una brevísima historia del feminismo desde los 90 hasta ahora, pensar también en las creencias en general, la que ella tiene en Jesús o las creencias populares como la del pombero o pensar la figura de las videntes. Me interesan siempre los desvíos, irme de la historia que supuestamente estoy contando, incluso irme del personaje. Y poder tener la libertad y la obligación de ir atando conexiones.

Martha Pelloni, la monja que en los años noventa se hizo conocida por su búsqueda de justicia en el caso María Soledad Morales y que se convirtió en un emblema de la lucha contra las injusticias.

– Pensando en los desvíos, en el libro rescatás que Pelloni es una monja que habla de machismo, que usa términos como “patriarcado”.

– Sí, ella usa sin problemas el término patriarcado. Usa el término “machista”. Usa el término “pedofilia” para referirse a algunos curas. Hay un momento en el que ella dice que antes le parecía un horror no poder dar misa por ser mujer y después dice que se dio cuenta de que tampoco es tan importante o que lo verdaderamente importante pasa por otro lado. Pero eso en ella no significa para nada resignarse sino que es una manera de entender lo que yo después llamo “las tretas del débil”, como las llamó Josefina Ludmer. Porque Pelloni, incluso con sus contradicciones o chocando con algunos límites, encontró la manera de ir en contra de un montón dedogmas de la Iglesia o por lo menos de algunas doctrinas perversa. Sobre todo las asociadas a la sexualidad. Ella habla, por ejemplo, de la importancia de algunos métodos anticonceptivos. Así que a su modo siempre se ha jugado y ha tenido problemas con la Iglesia. Obviamente no lo podés pedir que milite el aborto cuando, además, hay un Papa argentino. No se le podrá pedir algo así porque eso ya sería desconocer el rol, el personaje. Por algo, también, he decidido tener a una monja como protagonista de este libro.

– De María Soledad hasta el caso más reciente en el que se la vio mucho, que es el caso de la desaparición de Loan Peña, Pelloni parece que fue entendiendo que se desenvolvía bien en los medios y que los necesitaba, también, para que las víctimas no fueran quedando en el olvido. ¿Te costó abordar a alguien que habló tanto, que fue tantas veces entrevistada?

– Sí, ahora con el triple femicidio también la están llamando para hablar. Es alguien que cuando ocurren estos tipos de crímenes enseguida es buscada por la prensa y ella responde en general más o menos lo mismo. Porque hay cierto ABC que ella conoce muy bien alrededor de cómo se roban los niños o cómo el narcotráfico actúa en los barrios. Yo no sé si le saqué el casete justamente. Me parece que el trabajo que yo hice o que más me interesa hacer es la contextualización de sus palabras, de todo lo que ella ha dicho tantas veces.

Me interesan siempre los desvíos, irme de la historia que supuestamente estoy contando, incluso irme del personaje. Y poder tener la libertad y la obligación de ir atando conexiones

– Aunque La hermana no es, como decías, un libro sobre el caso María Soledad, le dedicás un apartado muy interesante y lo abordás recuperando trabajos académicos y revisando la prensa de la época. ¿Cómo fue para vos volver a leer todo eso que se escribió o se dijo sobre un caso tan recordado?

– Como a todo el mundo, fue un caso que me había impactado y tenía varios recortes de diarios de la época guardados. Tenía claro, igual, que no quería hacer un libro sobre el caso María Soledad, yo quería hacer un libro sobre todo lo que vino después. Por eso la primera parte del libro es sobre todo lo que hace desde los 90 hasta hoy, sobre algún caso nuevo. Estas nuevas batallas que ella emprende, desde los agrotóxicos que matan niños hasta los ritos satánicos en alguna provincia o los chicos que desaparecen. Esos casos que muchas veces aparecen unos días en los medios, los leemos y los olvidamos. Obviamente como ella quedó en la memoria popular como “la monja del caso María Soledad” volví a ese caso. En ese recorrido, lo que más me sorprendió es todo lo que ha ocurrido después. Me pasa ahora, con gente que se entera del libro, que cuando mataron a María Soledad eran niñas, que me dicen que les interesa leer sobre esto porque descubrieron cierta zona del miedo en la infancia con ese caso. Muchas me dicen eso, que eran chicas y de repente les apareció cierta conciencia de lo que te podría pasar como mujer. La conciencia, también, del levantamiento femenino que se pone a marchar en silencio.

– Un caso que estaba a toda hora en la televisión.

– Claro, con el caso María Soledad se armó un reality show que dejó muchísimas esquirlas en la sociedad. Además duró muchos años porque el juicio tardó. Entonces todo eso quedó muy presente en muchas vidas. La televisión mandó a sus periodistas a Catamarca por meses, entonces todos los vericuetos de ese caso me parece que entraron muy fuerte en la educación sentimental femenina de muchas, un hito en su consciencia de ser mujeres en este mundo. Otra cosa que también me impactó del caso visto desde ahora fue repasar, a partir de los relatos de la monja, la cantidad bestial de testigos muertos que hubo. Me parece que eso es algo que también hay que tener muy presente. No solo los testigos muertos que hubo en el caso María Soledad, sino la naturalidad con la que también mueren o desaparecen en los otros casos más contemporáneos que cuento en el libro. O donde, en muchos otros, las víctimas que se salvan de la trata, o algunos testigos tienen que vivir escondidos o irse del país. O tantas mujeres que tienen que hacer prácticamente un cambio de personalidad para no seguir siendo perseguidas por la misma red. Y cuando hablamos de red de trata también hay que pensar que no estamos hablando de algo asociado a lo que puede ser una película de una plataforma sino es, no sé, es un concejal, un intendente, un jefe de policía, un vecino que está a tres cuadras de la casa de la persona.

Liliana Viola nació en Buenos Aires, en 1963. Es periodista, editora, dramaturga y guionista.

– Aunque es algo que aparece en el libro un poco de costado, hay una mirada ácida tuya sobre los medios y el periodismo en general. Contás ahí que vos misma te enterás de un caso de intoxicación por agrotóxicos y al instante te ponés con otra cosa y te olvidás. Este fenómeno de los casos: hoy algo es noticia y mañana ya no porque los propios periodistas están precarizados, ganan pocos o se ven obligados a trabajar con muchas cosas a la vez. ¿Cómo estás viendo este panorama a veces tan vertiginoso y con poco espacio para las investigaciones de largo aliento?

– Yo dejé el suplemento Soy de Página 12 en el año 2021 por varias razones. Una tiene que ver con lo que enumeraste. Era un trabajo tremendamente mal pago. Y no solo el mío, sino el de todos los colaboradores. Eso hacía entonces que hubiera que ir restringiendo cada vez más la exigencia. Yo suelo ser muy exigente pero en ese contexto tuve que bajar la exigencia por un tema económico. Después también está el advenimiento de las redes sociales. Sé que antes teníamos las cartas de lectores, pero ahora tenemos esto de la opinión absolutamente generalizada. Esto provocó que hubiera otra restricción para los periodistas. Me ha pasado concretamente en Soy, cuando nadie quería escribir de temas que yo proponía, temas por ahí polémicos, porque no tenían ganas de sufrir luego en redes todo lo que iba a venir. Entonces con todos estos problemas, más el mileiato que viene siendo tan cruel, siento que hay algo bastante compartido y es un mutismo. Porque más allá de que hay una erosión muy concreta en los medios aparece una erosión personal también. Me parece que el shock de esta violencia que impone este gobierno en todo sentido, esta política de exterminio desembozada, ha provocado en mucha gente, y en mí, claro, una suerte de un silencio de muerte. Aparece la pregunta sobre qué hacemos con esto? ¿Pongo mi “Me gusta” en adhesión a algo, pongo tres frases inteligentes en Instagram y listo? Ante la negativa a hacer eso y la imposibilidad de escribir otra cosa yo siento que, de que gané el premio y les guste o no les guste el libro, he podido despertar de algún modo. Pude proponérmelo y escribir algo sumamente largo que me interesaba a mí, y que hice todo lo posible para que le interesara a otras personas. Pensaba en algo que tuviera una conexión con el presente sin necesidad de estar respondiendo a cada una de las bestialidades y horrores que están ocurriendo. En el camino me di cuenta de algo absolutamente obvio: que se puede hablar del presente y se puede intervenir en el presente sin necesidad de responder a una agenda histérica. Visto hoy, creo que este libro recontra responde a una agenda contemporánea, pero no lo hice pensando en eso.

– ¿Cómo recibiste la noticia del premio Anagrama?

– ¡Me caí de culo, te diría! (risas). En el momento en el que abrí la computadora y recibí el mail estaba peleando con alguien por teléfono para ver si me pagaban una nota que me debían hacía como tres meses. Mientras estaba casi humillándome para conseguir ese dinero de pronto leo que gané el Premio Anagrama. Me dio mucha alegría, la verdad.

– El libro está circulando internacionalmente y en el diario El País de España apareció una columna donde destacan tu uso del “yo” en La hermana. Vos venís de una corriente del periodismo donde la primera persona era algo prohibido. Acá la usás, muchas veces para ironizar sobre vos misma o para cuestionarte por haberle preguntado a Pelloni si no tenía miedo de que la mataran. ¿Salió de entrada así, en primera persona?

– Yo creo que esto justamente es parte de la crónica del siglo XX latinoamericano que mencionamos al principio. Tanto Leila Guerriero como (Martín) Caparrós, como Cristian Alarcón son cronistas que meten la primera persona. Yo históricamente he sido muy tímida y prejuiciosa con ese tema. En todas mis notas me ha costado un montón. Pero bueno, hay ráfagas de primera persona en Migré y bastante más en mi relación con Aurora Venturini. En este caso me pareció imprescindible justamente para colar dentro de la crónica a esta “cronista de escritorio” y reconocerme entonces no solamente como periodista sino como persona. Traté de no ponerme como un contralor ético ni de la monja ni de los lectores. Por eso quise ser honesta y hablar de mis limitaciones y, sobre todo, de mis olvidos. No me considero una activista, por ejemplo. Me cuesta mucho ir a las marchas. Me cuesta mucho seguir un tema. Me pareció que plantear eso era fundamental. Si no ponía ese yo, con esos problemas y con esa sinceridad, podía parecer que me estaba encabalgando en una lucha y en una investigación que no hice en mi vida.

AL/CRM

....

Si quieres seguir leyendo la nota original pincha AQUI